ウェールズ、日本。過去を大切にし 現在を健やかに生き、そして人と地球のためにより良い未来を築く役割を担う二つの国。 世紀を超えて育まれてきた友情は、未来へと焦点を合わせています。

- ウェールズ政府 「ウェールズと日本の年 2025」

「ウェールズ・ジャパン2025文化プログラム」は芸術・創造性・言語を通じてウェールズと日本のつながりを祝福する催しです。ウェールズ・アーツ・インターナショナル、ブリティッシュ・カウンシル、そしてウェールズ政府のパートナーシップによる本プログラムは、2025年「ウェールズと日本の年」の中核を成す取り組みとして、両国間のつながりを祝福し、さらに強化することを目的としています。

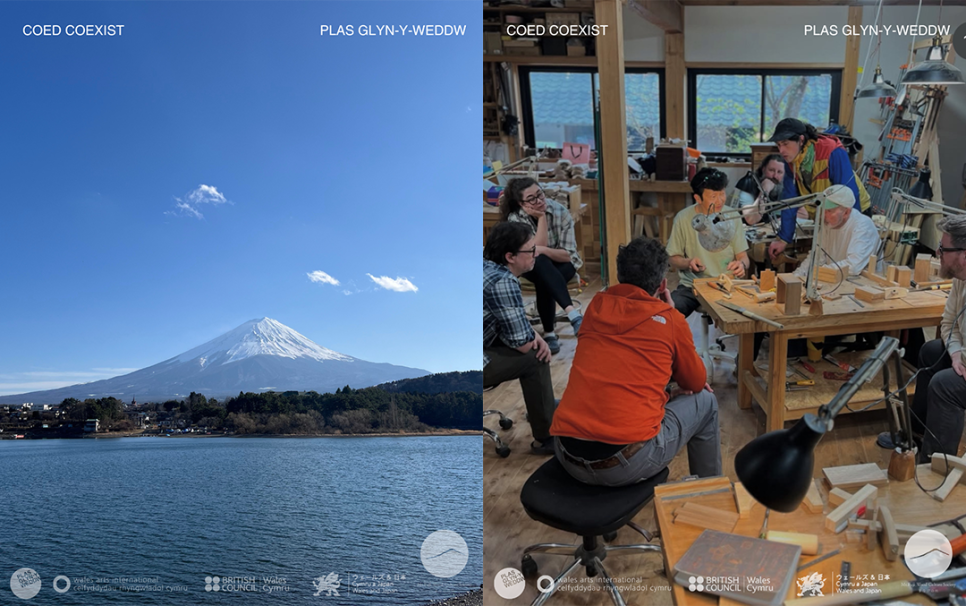

この一年にわたるプログラムは、日本におけるウェールズ、そしてウェールズにおける日本の独自の価値観と創造性に光を当て、文化的ウェルビーイング、持続可能性、そして先住民の言語に特に焦点を当てた21の協働プロジェクトを実現しました。ウェールズが先駆的に制定した「未来世代のためのウェルビーイング法」に沿って、このプログラムは、平等、気候正義、地域社会、そして言語に根ざした創造的な協働を含んでいます。

芸術と文化のショーケース|2025年秋、日本

このプログラムでは、2025年10月に日本で開催される主要なイベントや会場において、次のようなウェールズの芸術、文化、創造性、そして言語のショーケースが開催されます。:

- Keltronika (ケルトロニカ) グウェノ、キアン・キアラン、ディーン・スリグウィ、マーク・ジェームズが出演する東京でのウェールズ発の音楽とアートのショーケース

- Only Boys Aloud (オンリー・ボーイズ・アラウド) が大分と北九州の若者たちとの音楽交流を続けるために初めて日本を訪れ、一連のコンサートを行います。

- Wales Creative and Cultural Showcase(ウェールズ・クリエイティブ&カルチュラル・ショーケース) ウェールズ芸術評議会、クリエイティブ・ウェールズ、メディア・カムリの支援による、英国大使館で開催される日本のクリエイティブ産業向けイベント

- Dawns y Ceirw (ダウンス・ア・ケイル: 鹿の踊り) シアター・カムリによる公演と、北海道のウポポイ国立アイヌ民族博物館・公園における、ウェールズ語演劇とテクノロジープラットフォーム「Sibrwd(シブルード)」のショーケース

- ウェールズのテレビ局 S4Cによる映画『Pethau Bychain(ペタイ・バハイン:小さなこと)』のグローバルリリース。ウェールズ・アーツ・インターナショナルが委託したウェールズのウェルビーイング文化の多言語ショーケースで、未来世代のウェルビーイング法の10th周年を祝います。詩人イェスティン・ティンがプレゼンターを務め、森純子をはじめとするウェールズ在住の日本人アーティストとその他7人のアーティストが出演します。

プログラムの目的:

- すべての取り組みにおいてウェルビーイングの目標を枠組みとし、平等と多様性を推進しながら、ウェールズと日本の文化交流やクリエイティブ経済の既存のつながりを育み、新たなパートナーシップを生み出すこと。

- 2019年のプログラムを土台として、日本におけるウェールズやその文化、価値観への理解を広げること、また日本での経験や知識をウェールズに持ち帰ること。

- 多様性、芸術、健康とウェルビーイング、言語に特に焦点を当てながら、ウェールズ独自の文化的ウェルビーイング・モデルに光を当て、気候正義への取り組みと、インスピレーションを与える「未来世代のためのウェルビーイング法」へのコミットメントを示すこと。

- 新たな共同投資やスポンサーシップの機会を創出する、芸術・文化・クリエイティブ産業における新しい取り組み方を設計するために、ウェールズ政府および日本のパートナーと協力すること。

Pethau Bychain(ペタイ・バハイン:小さなこと)

ウェールズの守護聖人デイヴィ・サント(聖デイヴィッド)の教えは、より大きな変化を生み出すために、私たち一人ひとりが実行できる小さなことに取り組むよう呼びかけています。現代においてそれは、持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための地域での行動を意味します。

Bro a Byd (ブロ・ア・ビード)/ グローバルな影響を生むローカルな行動

『ウェールズが直面している気候変動、不平等、そして現在のパンデミックといった課題は、決してウェールズだけのものではありません。私たちはグローバルな人類の一員として存在し、そのことを理解して行動しなければなりません。しかし、もし私たちがウェールズの中でさえ平等でないのなら、どうしてウェールズの外にいる人々を平等に扱うことができるでしょうか。ましてや、まだ生まれていない「未来世代」に権利があると認めることなどできるでしょうか。だからこそ、グローバルな課題は私たちをローカルへと立ち戻らせます。国際舞台と同じように、身近な場においても取り組まなければならず、この二つは切り離せないのです。